承传统西入东出 不泥古拓展未来

中国高等美术院校的雕塑教育,自法国引进,其本质属西方传统雕塑教学体系。一百年来一直以西学为主。中国传统雕塑因文化和历史的原因,长期被教育学界边缘化甚至熟视无睹,即便有了传统雕塑课程,也只是一种在西方雕塑理念下蜻蜓点水式的临摹和题材化的创作,而并非以中国文化审美为主导的系统教育。

中国传统雕塑教学引入高校,首先要承认绝大部分美术学院雕塑师资,对中国传统雕塑的认知具有先天性的隔阂。本人长期以来在这方面思考、学习和教学实践,形成的教学和学术理念是“承传统西入东出,不泥古拓展未来”。也即是:虽然我们在美院里学的是西方艺术,可是我们有意识自主学习中国传统文化。承传统首先是承了西方的传统,之后再将已学西方传统拿来支撑对东方传统的学习,让二者产生出有价值的化学反应;另外,我们学传统不能泥古,不能重复古人,这是一个原则,而且,学习自己的传统,我们才能够更有底气地拓展未来的中国艺术。

.

.

传统雕塑课程的设计,按我们原来编写的大纲,在2006年,把这个课程作为一个系列课,编写入广州美术学院的教学大纲,这应该在全国是比较早的了。当时编入的内容主要分三个部分:第一理论课,该部分主要讲授中国传统雕塑相关的理论知识,由于中国传统雕塑自身的理论不多,再加之塑绘同源,一部分源于中国画理论,一部分源于考古出来的研究、三部分源于其它姐妹艺术的典籍。第二,考察临摹课,我们的考察地主要有龙门、云岗、麦积山、大足等以及全国各大博物馆;回来后临摹优秀古代的摹本(实物与多角度图片兼具)。第三,创作课,尽量以东方思维和中国审美去创作作品,在本科学习中开启一个新起点。根据以上的研究:理论-考察-临摹-创作,一个系列完整的课程,在三年级下学期,共5周,为五年级毕业创作也起到了潜移默化的作用。

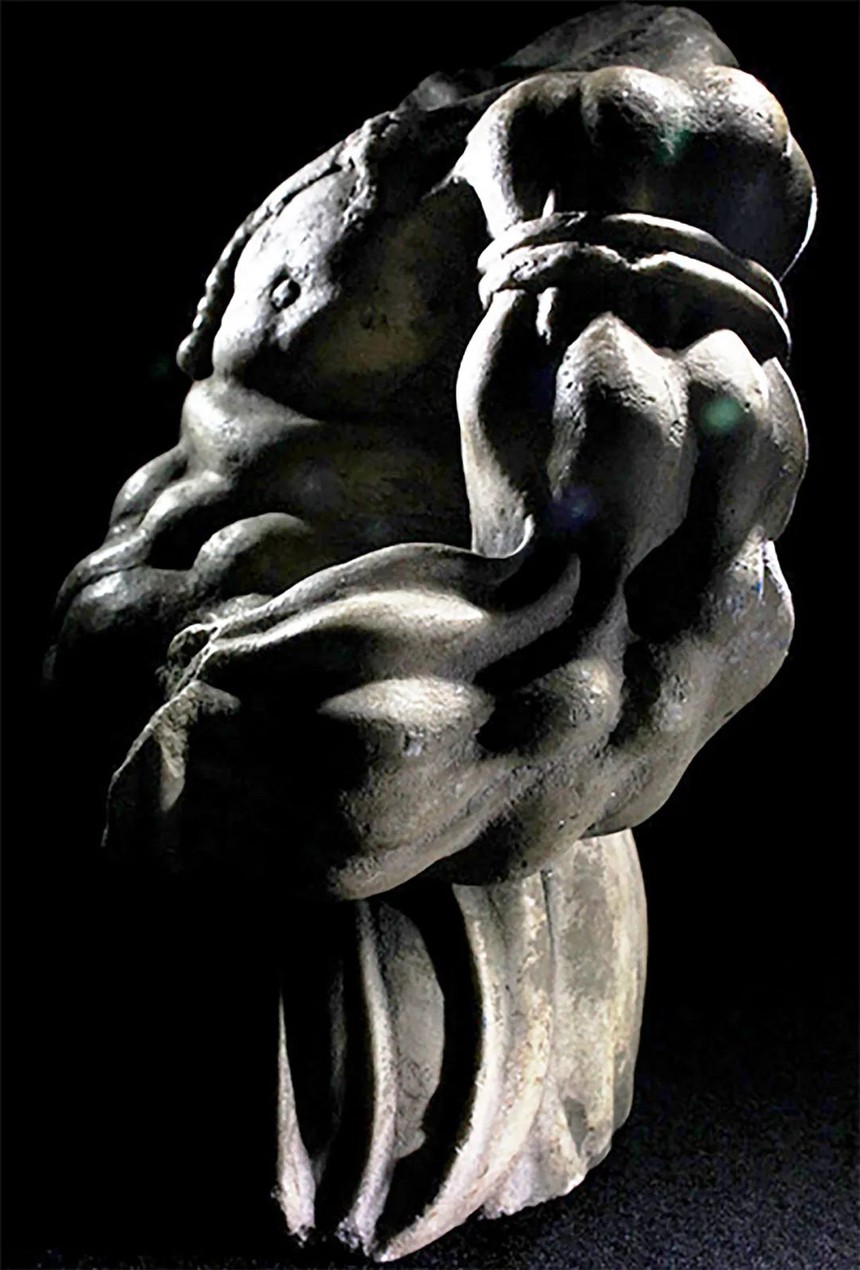

至于本人在传统雕塑创作中的实践大致可分两类,第一类是以东西方对比的方式来凸显中国传统雕塑的一些优势和特点。比如:作品《变脸——西方邂逅东方》,还有《合璧》,寻找山西天龙山失散的佛首,这些都是用新媒体结合雕塑所做,这一类是以中西方比对的方式进行创作的作品。另一类就是《十二地支》系列。该系列作品是运用了中国古代的面相学理论进行创作的。以西方审美标准来看,对我的《十二地支》是否定的,或者说是看不懂的,因为它违背了西方的审美法则。该作品所运用的是面相学和精气神的理论,以中国特有的审美视角和塑造语言,去表达作品。在研究阶段,我的作品必须要有理论依托,中国传统的艺术理论是我作品背后的有力支撑。同样,大型公共雕塑中我有很多作品也运用中国传统的雕塑语言。比如,广西苍梧的李济深像,四米多高,我用的是“塑将无脖项”,“立是丁字步,臂是拉弓架”这样的一种气韵生动的传统理念去塑造一位现代将军,而塑造眼神也采纳了“眼,是一身之日月,五内之精华”等面相学的原理。包括大明宫的”霓裳羽衣”,在创作过程中也用“外师造化中得心源”等画论去支撑我的作品。

记得2006年在成都锦江饭店,我谈过一次重视中国传统雕塑这个话题,今日再谈已过16年。就全国范围来看各院校雕塑教师队伍,真正关注传统雕塑的老师占比例不算太多。另外,传统雕塑领域古代或传承下来的造型审美文献极少,它不像字画,艺评、史论,可以汗牛充栋。可以说,中国古代雕塑几乎没有理论,有的是从宗教、历史、文物等的角度去谈,而并非从审美造型的角度去谈。但美术学院雕塑系教学最需要的就是古代雕塑的审美,它的规律和它的法则,这需要大量的人力去作梳理,还得有能力去编写。最近,本人试着在B站开设了关于《鉴赏中国古代雕塑》的系列课程,受到业内外一定程度的关注,这说明中国古代雕塑的审美法则,是需要有人去做整理和编写工作的。假如这次论坛,能起到以下的作用:组织史论专家、有一定的理论思辨能力雕塑教师和有雕塑教学管理经验的人一起来做中国传统雕塑教学体系的建设,那将是功德无量的事情!因此,本次论坛必将意义非凡!

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣